Ilse Froeschke Fotografin im Ruhrgebiet

Herausgegeben von Gabriele Ortner-Rosshoff

und Einhard Schmidt-Kallert

Die Seiten 20-30 beziehen sich auf die Tätigkeit von Ilse Froeschke als Fotografin in Stargard (1942 -1945). Sie sind wörtlich dem Buch entnommen. Das Buch ist im Verlag Henselowsky Boschmann erschienen und kann über ISBN 978-3-922750-99-4 jederzeit über den Buchhandel bestellt werden. Der Ladenpreis beträgt 12,90 Euro.

Stargard und Stettin

Insgesamt war ich drei Jahre bei der Gutehoffnungshütte. Als mein Vater 1942 vorzeitig pensioniert wurde, zogen meine Eltern nach Batzlow im Oderbruch bei Bad Freienwalde. Mein Vater war Märker und wollte deshalb in seine Heimat zurück. In seinen letzten Berufsjahren war er Wehrbereichskommandeur in Mülheim gewesen. Dort hatte er eine äußerst heikle Aufgabe gehabt: Er war zuständig für die Musterungen. Gerade hier im Ruhrgebiet bedeutete das einen ständigen Konflikt zwischen dem Bedarf der Industrie an Arbeitskräften und dem Bedarf der Wehrmacht an Soldaten.

Ich selbst bewarb mich in Stargard bei Stettin und bekam eine Stelle im "Atelier Dr. Redlinger". Keiner wusste, woher Redlinger den Doktortitel hatte. In der Zeit gab es viel Arbeit für einen Fotografen in einer pommerschen Provinzstadt. Redlinger hatte einen Meister für Negativ‑Retouche angestellt, eine Empfangsdame, zwei Laboranten, außerdem arbeiteten für ihn drei französische kriegsgefangene Offiziere, als ich dazukam. Wir waren alle voll beschäftigt. Denn immer, wenn Soldaten eingezogen wurden, ließen die Familien sich schnell noch einmal fotografieren; die Soldaten meistens in Uniform. Für mich war die Arbeit bei Redlinger eine interessante Abwechslung, besonders wegen der Franzosen. Das gab mir Gelegenheit, mein Französisch zu üben. Die drei waren übrigens keine gelernten Fotografen, einer von ihnen kam aber vom Kino. Die Kriegsgefangenen konnten sich in Stargard relativ frei bewegen, sie wohnten sogar in einem möblierten Zimmer, mussten allerdings im Kriegsgefangenenlager essen.

Ich selbst wohnte in einer Pension in einem gemieteten Zimmer, ohne fließend Wasser, aber mit Badbenutzung. In der Pension herrschte eine interessante Atmosphäre, mittags aßen dort viele Pensionsgäste, auch ein französischer Kriegsgefangener, der von Beruf Apotheker war.Redlinger selbst war eine undurchsichtige Person. Er war nur selten da, ab mittags war er kaum noch im Atelier. Man machte sich so seine Gedanken. Welche politischen Kontakte hatte er? War er vielleicht ein Spion? Einmal war ich am Wochenende bei meinen Eltern; als ich danach in die Pension zurückkam, war mein Zimmer anderweitig belegt. Ich war natürlich sauer und entschied mich, sofort auszuziehen. Ich fand ein möbliertes Zimmer bei Frau Kunz, einer 175‑prozentigen Nationalsozialistin. Die trug immer ihr Parteiabzeichen, grüßte mit "Heil Hitler" und arbeitete in einem Nazibüro. Aber sie war trotzdem in Ordnung, hat später auch vieles mitgemacht, als ich die Italiener kennen gelernt hatte.

Da ich inzwischen einiges an Berufserfahrung hatte, wollte ich bei Redlinger meine Meisterprüfung machen. Aber er war dagegen, weil ich dafür regelmäßig nach Stettin zur Meisterschule hätte fahren müssen. Den Ausfall an Arbeitszeit konnte und wollte er nicht akzeptieren. Also wechselte ich wieder einmal die Stelle. Diesmal landete ich bei einem richtig altmodischen Dorffotografen, der mit einer Plattenkamera gestellte Aufnahmen machte. Er hatte noch eines dieser alten Ateliers, bei denen das Tageslicht von oben hereinfällt. Bei ihm blieb ich nicht lange, weil ich kurz darauf die Gelegenheit erhielt, mich im Atelier von Kaltenhäuser in Stettin auf die Meisterprüfung vorzubereiten. Er hatte ein vornehmes Atelier im vierten Stock eines Hauses am Ring. Man gelangte mit Fahrstuhl dorthin. Er führte einen riesigen Betrieb mit ausgeprägter Arbeitsteilung. Zwei Mitarbeiter arbeiteten nur in der Dunkelkammer, dann hatte er Assistenten im Atelier, sogar einen Mann, der ausschließlich einrahmte, und eine Empfangsdame. Ich kam als neunte Mitarbeiterin in sein Atelier und brauchte nur Aufnahmen zu machen, keine Dunkelkammerarbeit. Jeden Morgen fuhr ich mit dem Zug von Stargard nach Stettin.

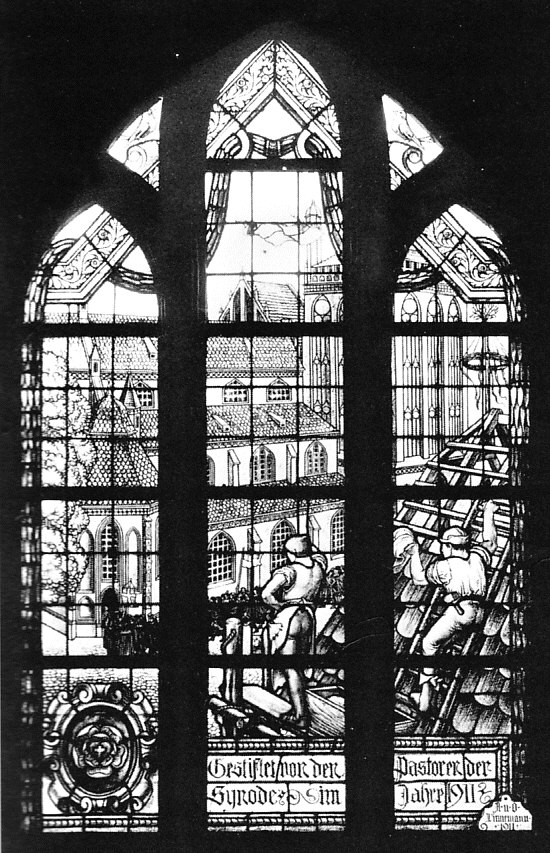

Im Jahr 1943 habe ich meine Meisterprüfung gemacht mit Aufnahmen der Fenster der Stargarder Kirche und Innenaufnahmen vom Museum in Stettin, das übrigens von einem Holtze geleitet wurde, einem entfernten Verwandten meines Großvaters Holtze. Zusätzlich mussten für die Meisterprüfung natürlich Porträts, Negativ‑ und Positivretouchen vorgelegt werden. Alle Gebiete, die zum Beruf des Fotografen gehören, auch die Buchhaltung, wurden geprüft.

Kirchenfenster in Stargard

Nur wenige Wochen nach meiner Meisterprüfung erhielt ich ein Schreiben, ich müsste mich als Luftwaffenhelferin bei der Marine melden. Das hätte erst einmal das Ende meiner beruflichen Tätigkeit als Fotografin bedeutet. Ich besprach mein Problem mit guten Bekannten, den Bansepts, die in der Stadt eine Weinhandlung hatten und mich manchmal zum Mittagessen einluden. Herr Bansept sagte spontan: „Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir finden schon einen Weg, dass Sie da nicht hinmüssen". Am nächsten Tag stand die amtsärztliche Untersuchung an. Herr Bansept, der einen der Ärzte gut kannte, trug mir Grüße an den befreundeten Amtsarzt auf. Ich erlebte noch einen Schock, als ich nicht von Bansepts Freund, sondern von einem anderen Arzt ins Untersuchungszimmer gerufen wurde. Doch der Arzt stellte bei mir eine Nierenbeckenentzündung fest und bescheinigte mir, ich sei „für das Lagerleben ungeeignet". Letztlich hatte mich Familie Bansept mit List und Tücke vor dem Kriegseinsatz bewahrt. Wie genau, habe ich nie erfahren.

Ich war froh, dass ich weiter als Fotografin arbeiten konnte, und genauso empfanden es meine Eltern. Nur die jüngste Schwester meiner Mutter, Tante Lolo (die mit einem Nazi verheiratet war und selbst eine überzeugte Nationalsozialistin war) schrieb: „Nach der Meisterprüfung musst du dich stellen und etwas fürs Vaterland tun".

Ich fuhr also weiter Tag für Tag mit der Bahn von Stargard nach Stettin. Eines Morgens war alles anders. Schon auf dem Weg vom Bahnhof in die Stadt war unübersehbar, was passiert war: In der Nacht war ein schlimmer Luftangriff auf Stettin geflogen worden. Als ich in die Ringstraße einbog, bestätigte sich meine Vorahnung: Die gesamte Häuserzeile mit dem Kaltenhäuser'schen Atelier war ausgebrannt. Alles lag in Schutt und Asche. Den Brandgeruch habe ich heute noch in der Nase.

Die Ausbombung von Kaltenhäusers Atelier war im Grunde der Anfang meiner Selbständigkeit. Ich hatte vorher schon in Stargard von meinem möblierten Zimmer aus gelegentlich private Aufträge gemacht mit meiner eigenen Leica, und das baute ich jetzt aus. Ich beantragte einen Reisegewerbeschein, der mir erlaubte, in den Dörfern und auf den Gütern der Umgebung Aufnahmen zu machen. Dafür setzte ich ein formvollendetes Schreiben auf, mit „Heil Hitler" am Schluss, und bekam mit Datum vom 25.2.1944 meinen Gewerbeschein als „ambulante Fotografin".

Von meinem möblierten Zimmer aus arbeitete ich mit meiner Leica, verschiedenen Objektiven und zwei Lampen, die ich heute noch habe. Das Badezimmer meiner Wirtin benutzte ich als Dunkelkammer. Ich hatte eine gute Freundin, Hillusch Steinkraus, die viele Kontakte hatte und mir auf diese Weise zahlreiche Aufträge verschaffte. Wenn ich auf den Gütern Fotos machte, dort die Kinder fotografierte, dann gaben mir die Eltern oft Gemüse und andere Lebensmittel mit. Oder Bauern, die ich fotografiert hatte, schickten mir schon mal einen Sack Kartoffeln.

Ich habe auch schlimme Dinge erlebt in der Zeit. Als die ersten Flüchtlingszüge aus Ostpreußen durch Pommern kamen, mussten die Leichen der Menschen, die unterwegs verstorben waren, fotografiert werden. Ich wurde gerufen, diese Aufnahmen zu machen.

Trotzdem ist mir die Zeit in Stargard überwiegend positiv in Erinnerung, als eine Zeit reich an Begegnungen mit interessanten Menschen. Zum Beispiel traten in dieser Kleinstadt mitten im Krieg viele Künstler auf, die wegen der Bombenangriffe in den Großstädten kaum noch Möglichkeiten für Auftritte hatten. Mehrfach gab der Sänger George Straßburg in der Stargarder Kirche Konzerte, zu denen ich ging. Als meine Kusine Dorle bei mir zu Besuch war, gingen wir zusammen in einen Vortrag des berühmten Rezitators Professor Otto Warlich, der deutsche Klassik und Romantik vortrug. Wir sprachen Warlich nach seinem Vortrag an und lernten ihn ein wenig kennen. Das war ein ganz interessanter Typ, ein Einzelgänger, der ganz seiner Kunst lebte. Soweit ich mich erinnere, haben wir mit ihm nie über Politik gesprochen. Wir fuhren Warlich sogar zu seinem nächsten Auftritt in die nächste pommersche Provinzstadt hinterher. Ich hielt auch später noch losen Kontakt mit ihm. Nach dem Krieg ließ er sich in BerlinCharlottenburg nieder, ging von dort auf Tournee in alle deutschsprachigen Länder und bildete Schauspieler aus. Als ich 1952 nach unserer Flucht aus Thüringen mein eigenes Atelier in Oberhausen aufmachen wollte, brauchte ich einen Nachweis, dass ich bereits in Stargard selbständig gewesen war. Warlich schrieb mir einen entsprechenden Brief.

Stargard war im letzten Jahr des Krieges voller Kriegsgefangener. Da gab es serbische, französische und italienische Gefangene. Aber gerade das machte für mich die besondere Atmosphäre dieser Zeit aus. Ich kam mit vielen von ihnen in Kontakt.

Über meine Freundin Hillusch lernte ich die Italiener kennen. Sie arbeitete in einem der Kriegsgefangenenlager, hatte so eine Art Verbindungsaufgabe zwischen der Lagerverwaltung und zivilen Behörden. Sie setzte sich sehr für die Gefangenen ein und wurde von vielen von ihnen „der Engel der Gefangenen" genannt. Sie verschaffte mir den Auftrag, Passbilder von den Kriegsgefangenen, die in einer Rüstungsfabrik arbeiteten, anzufertigen. In der Fabrik arbeiteten allein 30 kriegsgefangene italienische Offiziere.

Ich ging in die Fabrik, machte die Aufnahmen, aber danach fing die langwierigste Arbeit ja erst an. Entwickeln und die Vergrößerungen. Das Vergrößerungsgerät stand unter primitiven Bedingungen im Schlafzimmer. Ich bat den Auftraggeber um Unterstützung. Deshalb schickte man mir als Helfer zwei der Kriegsgefangenen, die Brüder Brustia. Natürlich kam ich mit den beiden ins Gespräch, wir unterhielten uns auf Französisch, das war alles hoch interessant für mich.

Die Eltern Brustia hatten eine Lederfabrik in Vecchia Novara in der Nähe von Mailand. Beide waren sehr gebildet und hatten als Offiziere im italienischen Militär in der Badolgio‑Truppe Mussolini den Befehl verweigert und waren gefangen genommen worden. Auf Umwegen und Irrwegen waren sie schließlich in die Rüstungsfabrik nach Stargard geraten. Wir freundeten uns schnell an und trafen uns regelmäßig. Mehrfach kochten wir zusammen in der Küche meiner Naziwirtin Risotto. Die Zutaten, zum Beispiel Risotto-Reis und den Parmesan‑Käse, erhielten die Italiener in Paketen von zu Hause. Die wichtigste Person beim Kochen und Würzen war Jean Rosso, ein anderer Kriegsgefangener. Ich war erst unsicher, wie Frau Kunz auf den Besuch der Kriegsgefangenen reagieren würde. Aber zum Glück fand sie die gemeinsame Kocherei toll und machte einfach mit.

Als ich den Auftrag bekam, Passfotos von den Kriegsgefangenen zu machen, bewilligte mir das Arbeitsamt das erste Mal eine Angestellte. So kam Camilla Perrault zu mir, die Ehefrau eines französischen Kriegsgefangenen, die ihrem Mann nach Stargard hinterhergefahren war. Sie half mir vor allem bei der Hausarbeit. Sie wurde später (nach meiner Flucht aus Stargard) mit ihrer kleinen Tochter von den Russen nach Odessa verschleppt. Glücklicherweise ist sie einige Zeit danach aber wohlbehalten nach Frankreich zurückgekehrt, und wir standen noch lange Jahre miteinander in Briefkontakt.

Die Flucht nach Thüringen

Anfang 1945 rückten die Russen in Pommern immer weiter vor und standen bald kurz vor Stargard. Wir hörten von der Stadt aus schon den Geschützdonner. Die meisten Menschen in der Stadt bereiteten sich auf die Flucht vor. Ich fragte Teresio Brustia, ob er mir beim Packen und der Vorbereitung der Flucht helfen könnte. Der besprach sich mit seinem Bruder Ricardo, und beide waren einverstanden. Das war gut für mich, denn ich wollte nicht alleine auf die Flucht gehen, und vor allem wollte ich meine Foto‑Ausrüstung mitnehmen, denn das war schließlich die Grundlage meiner Existenz.

Ich überlegte mir einen Plan, vielleicht ein bisschen naiv, vielleicht ein bisschen abenteuerlich, aber so waren wir damals. Meine Freundin Hillusch half mir dabei. Sie ging für mich in das Büro des Gauleiters, grüßte mit „Heil Hitler" und als sie das Büro wieder verließ, hatte sie eine Bescheinigung in der Hand, mit allen amtlichen Stempeln mit Hakenkreuzen versehen, die mir erlaubte, die Stadt „in Begleitung von zwei Angestellten" zu verlassen. Ich habe danach ganz normal Fahrkarten für Teresio, Ricardo und mich am Schalter gekauft. Das war wenige Tage, bevor am 17. Februar vom Standortkommandanten der Befehl erging, dass die Stadt geräumt werden müsse und alle Zivilisten Stargard zu Fuß verlassen mussten.

Also fuhr ich mit meinen beiden „Angestellten" und viel Gepäck in einem normalen Personenzug von Stargard Richtung Westen, bepackt mit Koffern und Kartons mit meinem Vergrößerungsgerät, den Lampen und der sonstigen Foto‑Ausrüstung. Die beiden Italiener hatten fast kein eigenes Gepäck und konnten mir gut beim Tragen helfen. Und ohne meine Bescheinigung hätten die beiden Kriegsgefangenen natürlich niemals Stargard und die Rüstungsfabrik verlassen dürfen.

Fast wäre unsere Reise schon nach wenigen Kilometern zu Ende gewesen: Noch vor Stettin hielt der Zug auf freier Strecke an, SS‑Leute sprangen auf den Zug auf und wollten alle Männer, die möglicherweise noch im Volkssturm eingesetzt werden könnten, herausholen. Teresio hatte furchtbare Angst, dachte, wenn er jetzt den SS‑Leuten in die Hände fiele, hätte sein letztes Stündlein geschlagen. Ich schnappte mir Ricardo, stieg mit ihm aus dem Zug aus, wir gingen in eine Baracke, in der die SS‑Leute die Papiere der Reisenden kontrollierten. Teresio verkroch sich unterdessen in einem Eckchen im Abteil. Das war eine schlimme Zitterpartie. Teresio hatte entsetzliche Angst, dachte, gleich sei alles aus, ihm sah man die Angst förmlich an. Ich hatte natürlich auch Angst, ließ mir aber nicht so viel anmerken. Deshalb ging ich einfach auf die SS‑Leute zu, zeigte ihnen meine Bescheinigung. Der SS‑Mann guckte sich kurz die amtlichen Stempel an, gab mir die Bescheinigung zurück und ließ uns unbehelligt.

Die Züge fuhren unregelmäßig, und so mussten wir uns über viele Etappen nach und nach in Richtung Westen durchschlagen. Wir übernachteten ein, zwei Tage bei meiner Schulfreundin Mechthild in Schwerin. Die bekam einen ziemlichen Schreck, als sie erfuhr, dass ich mit zwei Kriegsgefangenen unterwegs war. Das war ja vollkommen illegal. Aber sie nahm uns doch für eine Nacht auf. Viel hätte passieren können auf der langen Reise von Pommern nach Thüringen. Aber irgendwie fühlten wir uns nach dem Vorfall mit der SS sicherer. Wir hatten das Gefühl, das Schlimmste sei überstanden.

zurück zum Inhaltsverzeichnis