Ein unruhiges Jahrhundert (15. Jahrhundert)

Joachim Stampa

"Stargard in Pommern

Schicksale einer deutschen Stadt"

3. Auflage 1978, Seite 47-59

Pommern litt in dieser Zeit nicht nur unter der mangelhaften Tatkraft seiner Herzöge, sondern auch unter ihrer Uneinigkeit und ihrem Egoismus. Das Land schien groß genug zu sein, es unter mehrere Fürstensöhne aufzuteilen. Die Rechtsunsicherheit im Lande wuchs. Die Einwohner wussten kaum noch, wohin sie eigentlich gehörten. Die beiden maßgebenden pommerschen Herrscherhäuser residierten in Stettin und in Wolgast. Wenn es dem einen aber genehm war, einen Vertrag plötzlich zu eigenem Vorteil aufzukündigen, so tat er das unbedenklich und griff herzhaft in den Besitz des anderen. So gab es ständigen Streit und Ärger. Auch innerhalb der Hanse war es nicht immer ruhig. Die Städte begannen nach und nach, sich gegenseitig aus dem Felde zu drängen, und wenn es früher gemeinsamen Kampf gegen auswärtige Mächte gegeben hatte, so war nun neidischer Zank zwischen den Städten nichts Ungewöhnliches mehr. Gelegentlich konnte der Landesherr für Ruhe sorgen, manchmal griff Lübeck mit gewichtigem Wort ein, häufig jedoch kam es zur Fehde. Innerhalb der Stadtmauern war auch nicht mehr alles beim Alten.

Kluge und voraussehende Bürgermeister hatten im Laufe der Zeit erhebliche Rechte und Vorteile vom Landesfürsten eingehandelt. Andere waren kurzsichtig oder unbedacht gewesen und büßten Erworbenes wieder ein. Eine festgefügte Schicht, ein Patriziat, das regelmäßig die Oberhäupter der Stadt zu stellen hatte, gab es in Hinterpommern nicht. Wohl aber wussten die Ratsherren, die meist aus dem Handwerkerstand oder von den Kaufleuten kamen, sich durch Jahrzehnte erheblichen Einfluss auf die Stadtregierung zu sichern. Das ging nicht immer gut. Manche pommersche Stadt erlebte schon im vierzehnten Jahrhundert blutige Aufstände der Zünfte gegen solche Machenschaften.

Es wäre verfehlt, wollte man von der Stattlichkeit der öffentlichen Bauten der Hansezeit auf eine stattliche Bürgerkultur schließen. Nur ganz wenige Häuser waren aus Stein gebaut, die meisten aus Lehmstaken-Fachwerk. Noch weniger hatten ein Hartdach, fast alle waren mit Stroh gedeckt. Überall in den Städten herrschte ein Zustand, der heute nur Kopf schütteln erregen kann, damals aber das Normale darstellte. Sämtliche Stargarder Straßen waren ungepflastert. Die Hauptstraßen wiesen vielleicht in ihrer Mitte eine Reihe von platten Feldsteinen auf. Bei Regenwetter blieb man am besten zu Hause. Wo ein Steinweg eingerichtet war, bot der doch nur Platz für eine Person. Wenn man sich begegnete, so musste man entweder auf einer halbwegs trockenen Stelle warten, bis der andere vorbei war, oder man musste in den Dreck treten. Allgemein war man darauf angewiesen, hölzerne Überschuhe anzuziehen und über Pfützen und Schlammstellen auf höher gelegene, etwa bewachsene Stellen hinüber zu hüpfen. Straßenreinigung gab es nicht, statt dessen verschmutzte das zahlreich in der Stadt gehaltene Groß- und Kleinvieh die Straßen und Plätze nach Kräften. Nach Einbruch der Dunkelheit konnte niemand ohne Laterne ausgehen. Brach gar ein Brand aus, so war die Not groß. Von Feuersicherheit und Brandbekämpfung konnte keine Rede sein. Stargard ist so manches Mal in Feuersnot gewesen, und immer wieder hat es ganze Stadtviertel durch Feuer eingebüßt. Aber keiner zog daraus die Lehre, künftig anders zu bauen. Immer wieder entstanden die gleichen leichtfertigen Wohnhäuser und Ställe. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts gab der Einzug der Hohenzollern in der Mark Brandenburg neuen Anlass zu Fürstenstreitigkeiten. Durch den unsteten Standpunkt in vielen Bündnissen und Verträgen, bei denen die Pommernherzöge gern die Unterstützung der Partner für ihre Ziele beanspruchten, sich aber mit Hilfe ihrerseits sehr zurückhielten, waren die Pommern notwendigerweise in den Ruf der Unzuverlässigkeit gekommen und hatten die Bevormundung durch tatkräftigere Nachbarn herausgefordert. Stargard konnte davon ein Lied singen. Bereits unter den Askaniern war die Stadt 1280 einmal für drei Jahre von den Brandenburgern besetzt gehalten, und jetzt schien sich wieder Ähnliches anzuspinnen.

Zwar waren die Hohenzollern durch ihr entschiedenes Vorgehen gegen die Raubritter bei den Kaufleuten sehr geschätzt, aber wer stand dafür ein, dass sich diese Haltung nicht überraschend änderte? Auf jeden Fall war dann ein mächtiger Nachbar im Süden gefährlich. Darum schloss sich Herzog Erich II. von Pommern-Stettin mit dem König von Polen zusammen und machte mit diesem gemeinsame Sache, um den Brandenburgern den Mut zu Übergriffen zu nehmen. Beim Kampf gegen den Deutschen Orden und bei der Schlacht von Tannenberg hielt er den Polen den Rücken frei und erhielt dafür Lauenburg .und Bütow zu Lehen. Trotzdem kam es dauernd zu Grenzfehden und Überfällen. Die mittelalterliche Diplomatie war zwiegesichtig und doppelzüngig, und Verhandlungen brachten keinerlei Besserung. Die Hohenzollern verlangten kurz und bündig vom Greifenhaus die Anerkennung ihrer Lehnsoberhoheit über Pommern, stießen jedoch auf keine Gegenliebe.

1464 starb mit Otto III. das Stettiner Herzogshaus aus. Gleich gab es Krieg, Unsicherheit, Streitigkeiten, denn sowohl Pommern-Wolgast wie Kurfürst Friedrich II. von Brandenburg wollten Erbnachfolger sein. Der Prenzlauer Friede 1472 setzte vorläufig den Misshelligkeiten ein Ende. Pommern-Wolgast nahm von den Brandenburgern Pommern-Stettin zu Lehen. Dadurch war äußerlich der Streit beigelegt, keineswegs aber grundsätzliche Einigkeit erzielt. Immer wieder versuchten die Pommernherzöge, die Brandenburger abzuschütteln. Das gelang aber erst Herzog Bogislaw X. Er erreichte 1493 die Aufhebung der Lehnshoheit Brandenburgs und wenig später sogar die kaiserliche Belehnung durch. Karl V.

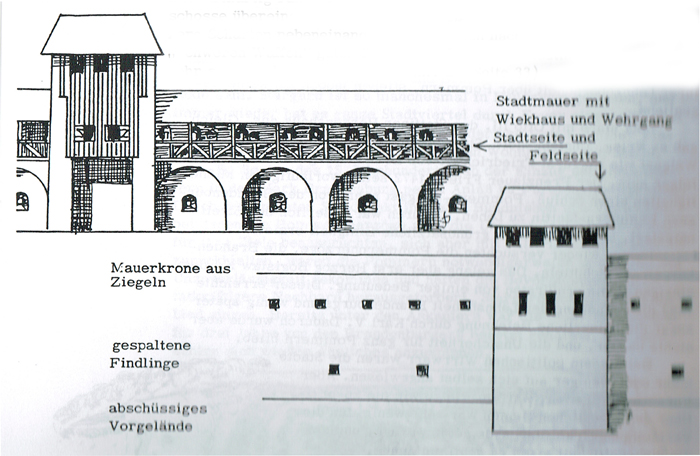

Dadurch wurde aber nichts besser, und die Unsicherheit für ganz Pommern blieb. Bei diesem politischen Wirrwarr waren die Städte mehr oder weniger auf sich selbst angewiesen. Vorsorge zu treffen, war am Platze wie nie zuvor. Neben den kirchlichen Bauten war sehr wenig für die Verteidigungskraft Stargard's getan worden, und um die Wehrhaftigkeit stand es schlimm genug. Da war der dauernde Ärger mit der Stadtmauer. Liederlich war gebaut worden, immer wieder stürzte ein Stück der Mauer ein. Jetzt wurde Abschnitt für Abschnitt die alte Mauer ganz abgerissen und neu aufgebaut, höher, stärker. Die Findlinge im Sockel wurden gespalten. Nun stand kein Brocken auf der glatten Außenseite mehr vor, der den Rammstößen von Belagerungsmaschinen Ansatz geboten hätte.

Neuerdings gab es beim Kriegsvolk schon: Handfeuerwaffen, Steinbüchsen, und in großen Heeren wurden gar Kanonen mitgeführt. Notwendig mussten darum die Mauern mit allem Vorbedacht so stark wie irgend möglich hergerichtet werden, denn schon die nächste Woche konnte einen Überfall bringen. Nur hoch oben bekam die Mauer einen Ziegelstreifen. Bis zu zehn Meter wurde sie hoch. Die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiet des Festungsbaues wurden angewendet. Alle dreißig bis fünfzig Meter stand ein Wiekhaus in der Mauer, höher als diese, innen und außen vorspringend, manchmal halbrund, meist aber rechteckig im Grundriss. Hier sahen die Schießscharten nach allen Seiten und die Verteidiger konnten jeden Angreifer unter Flankenfeuer nehmen. Diese ziegelgedeckten Turmhäuschen waren über Leitern ersteigbar und großenteils untereinander mit Wehrgängen verbunden. Einige von ihnen mit turmartig rund vorspringender Mauer bekamen mehrere Geschosse übereinander, das Erdgeschoss stark wie Kasematten. Mehrere Scharten nebeneinander öffneten sich nach innen und gaben den "schweren Waffen" gutes Schussfeld. Stargard's Stadtmauer wurde sehr stark und sicher.

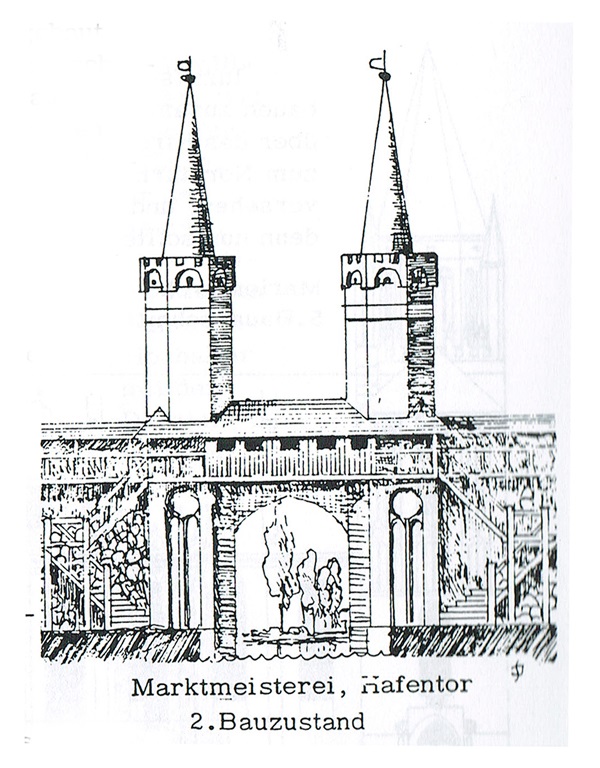

Aber immer noch standen im Zuge der Straßen und an der Ihna Tore aus Eichenbohlen. Sie waren war beschlagen, aber mit Hilfe an Brandgeschossen doch ziemlich leicht zu stürmen. Sie sollten jetzt durch massive Tore ersetzt werden. Zuerst kam das Hafentor an die Reihe, denn hier war Stargard's Reichtum begründet worden, hier war ein Speicherviertel entstanden gegenüber dem Kloster und in der Nachbarschaft der Martinskapelle. Der alte hölzerne Torbau über den Fluss war in Wind und Wetter morsch geworden. Anstelle der beiden Holztürme sollten nunmehr zwei steinerne die Durchfahrt flankieren und ein mächtiger Schwabbogen droben wieder einen Wehrgang tragen. Bald wurde dort eine Stube für den Marktmeister eingebaut und schließlich beide Türme durch einen festen Zwischenbau miteinander verbunden. Da die Kähne stromauf getreidelt wurden und höchstens stromab Einsetzmasten verwendeten, konnte die Durchfahrt recht niedrig gehalten werden. So entstand die Marktmeisterei (das spätere Mühlentor), ein höchst eigenartiger Wehrbau.

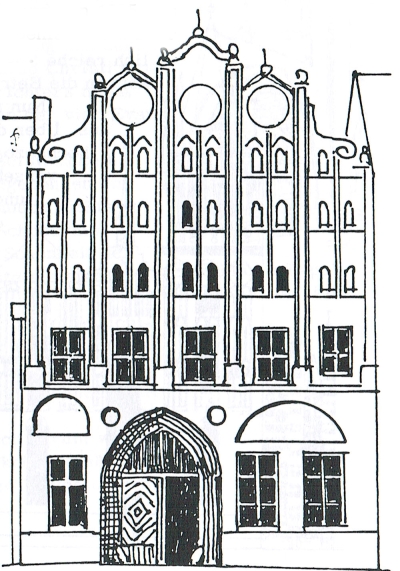

Der Wohlstand muss in diesen Jahren auch in der privaten Sphäre seinen Einzug gehalten haben, denn hier und da wurden im Stadtbild die bisherigen Fachwerkhäuser abgebrochen und durch massive ersetzt. In der Großen Mühlenstraße wuchs eine ganze Zeile stattlicher Giebelhäuser empor. Das eine bekam eine besonders reich mit Lisenen, Blenden und Ziergiebeln geschmückte Front und ein Durchfahrtstor aus glasierten Ziegeln in sechs verschiedenen Farben. Die Nachbarschaft der Marienkirche sowie Farbe und Format der Steine haben die Legende aufkommen lassen, die Maurer des Marienchors hätten in dem hier gelegenen Gasthof ihre Trinkschulden mit drüben geklauten Ziegeln bezahlt. Sicher ist aber dieses Haus Große Mühlenstraße 8 erheblich jünger als der Marienchor, und der Ziergiebel, mit Blenden und Voluten deutlich ein Kind der Renaissance, ist erst im sechzehnten Jahrhundert, vielleicht nach einem Brand, aufgeführt worden. Ob die daneben stehenden, nach dem Großbrand von 1635 aus Ruinen wieder aufgebauten Häuser Nr. 9 bis 12 ebenfalls mit Ziergiebeln geschmückt waren, lässt sich nur vermuten.

Neben dem Pyritzer Tor ein so hochgiebeliger Gasthof mit einem Treppengiebel, dass man von seinen Dachluken aus bequem über die Stadtmauer hinweg wohl bis zum Galgenberg sehen konnte. Diese massiven Giebelhäuser hießen Erbenhaus oder Erbe. Ihre Besitzer waren in der Feldmark der Stadt beerbt, d.h. gleichzeitig mit Grundbesitz und Ackern, Gärten und Wiesen angesessen. Kleinere, vor allem eingeschossige Häuser von einer halben Erbenbreite hießen Bude oder halbe Häuser. Und ein Brauhaus war ein Gebäude, welches im Besitz der Braugerechtigkeit war. Inhaber von solchen Brauhäusern waren mit verschiedenen Abgaben höher belastet.

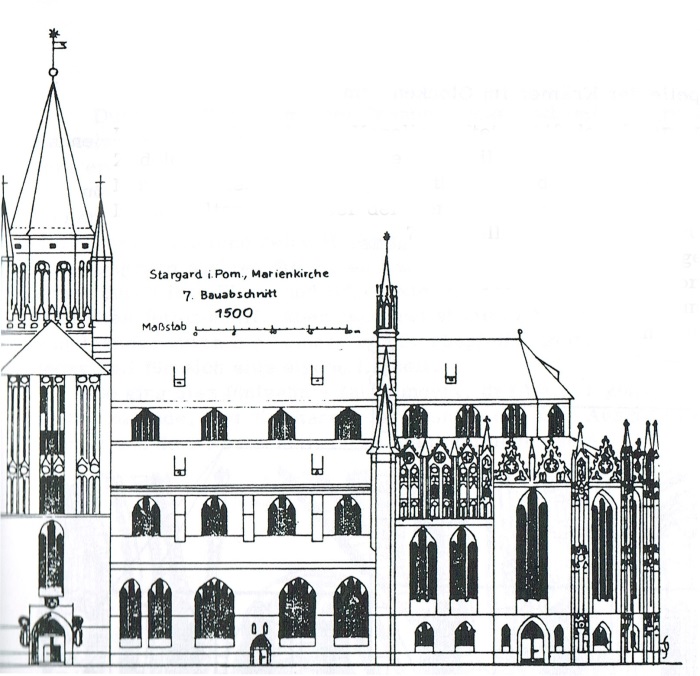

Inzwischen hatte die Mariengemeinde wieder Geld für das Weiterbauen zusammen. Zunächst wurde der Südturm angefangen. Als er über das Kirchendach hinausgewachsen und auch der Zwischenbau zum Nordturm fertig war, wurde er kurzerhand mit einem Zeltdach versehen und spätere Generationen sollten ihn ganz fertig bauen, denn nun sollte das Kircheninnere umgestaltet werden, und dazu war der Turm hoch genug. Der. kleine Mittelbau zwischen den Türmen erhielt zwei volle Gewölbejoche in der Höhe des Hohen Chores, also viel höher als die Gewölbe des Langhauses. Vor dem alten Treppengiebel bekam er ein Satteldach. Die Spitzen der alten Giebelblenden mit dem Kreuz in der höchsten Stufe blieben darüber zwischen beiden Türmen sichtbar. Immer wieder muss man staunen, welche Unsummen die Stargarder in ihrer Kirche verbaut haben. Die Bürgerschaft, gar nicht groß an Zahl, muss außerordentlich wohlhabend gewesen sein. Nur durch ungewöhnlich reiche Schenkungen und Vermächtnisse ganzer Vermögen können die Beträge zusammen gekommen sein.

Nun mussten die Gewölbe der Mittelschiffsjoche heraus. Über den Pfeilern des. Langhauses wurden die Wände hochgezogen, hoch oben mit weiten, lichten Fenstern versehen und in der Höhe des Hohen Chores, dreiunddreißig Meter und dreißig Zentimeter über dem Fußboden, neue Sterngewölbe ausgespannt. Der alte Ostgiebel, der bisher das Satteldach des Langhauses gegen das basilikal gestaffelte Dach des Chores abgegrenzt hatte, blieb über einem mächtigen Triumphbogen bestehen. Auch der riesige Westgiebel hinter den beiden Türmen wurde verändert. Die Turmhallen wurden mit den Seitenschiffen unmittelbar verbunden und das hohe Mittelschiffsgewölbe reichte jetzt vom Chorumgang im Osten bis zum Westgiebel der Türme. Die Gewölbe wurden ausgemalt, die Pfeiler und Wände Weiß und Rot übersponnen. Das Licht, das durch die vielen Fenster in den Raum flutete, spielte mit weichen Tönen, Halbschatten und Reflexen. Wahrscheinlich war der größte Teil der Kirche von oben bis unten ausgemalt.

Ältestes Haus, Große Mühlenstr. 8

Einiges ist davon bis 1945 erhalten geblieben: die gotische Malerei in der kleinen Marienkapelle im Chorumgang hinter dem Hochaltar mit der Darstellung der klugen und törichten Jungfrauen, der Geburt der Maria, der Auferstehung und dem Deckengemälde Christi als des Weltenrichters nebst den Symbolen der vier Evangelisten. Allerdings erreichte die Stargarder nicht die Schönheit der Danziger Marienkirche, aber in ganz Pommern hatte sie einen leichten Stand. Der Ärger anderer Städte, auch Stettin's, über das offensichtliche Aufblühen von Stargard war groß.

Immer öfter kam es auf See zu Streitigkeiten zwischen den beiden Nachbarn Stargard und Stettin, und wenn die Vermittlung des Herzogs eines Tages erfolglos blieb, war jederzeit mit handgreiflichen Auseinandersetzungen zu rechnen. Die Vervollständigung der Wehrbauten ging darum weiter.

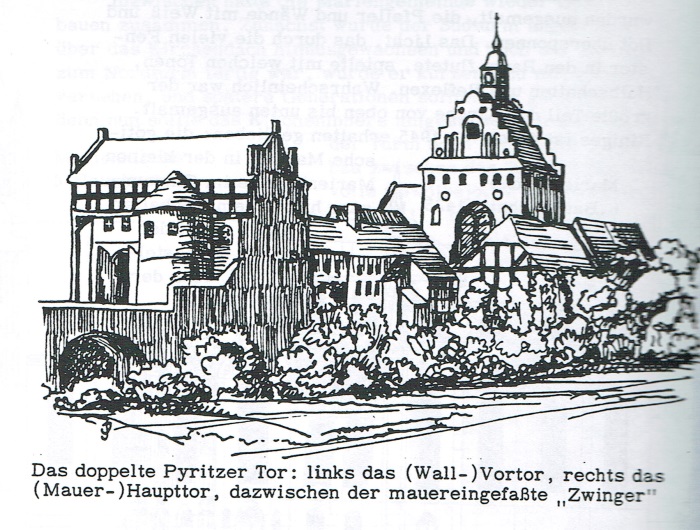

An der Straße nach Pyritz, der damaligen Hauptverkehrsstraße, wurde ein doppeltes Tor aufgeführt: Das dreigeschossige Mauertor erhielt wie die Stadtmauer einen wuchtig aus Feldsteinen auf gemauerten Sockel. Auch die spitzbogige Durchfahrt wurde auf der Stadt- und auf der Feldseite mit behauenen Findlingen gewölbt, wie es anderwärts mit dem viel leichter zu bearbeitenden Sandstein geschah. In einer tiefen und breiten Führungsnut lief noch vor den Torflügeln ein Fallgatter. Im Oberteil aus Ziegeln lagen zwei geräumige Wachtstuben übereinander, und ihre vier Fenster blickten unter dem Oberbogen der Gatterführung mit wachsamen Augen nach Südwesten. Der Treppengiebel setzte über der Innenwandung des Tores auf. Das gliederte besonders hübsch den reich mit allerlei Blenden gezierten Bau. Auf dem Dachfirst saß ein Dachreiter. Nach einem kaum hundert Meter langen Zwinger, der beiderseits mit Mauern eingefasst war, stand quer über der Einfahrtstraße das Vortor, fast so hoch wie das Mauertor. Neben der gewölbten und ebenfalls durch schwere Torflügel geschützten Durchfahrt stieß außen ein halbrunder Turm vor die Torwandung. Sein Obergeschoss enthielt ebenfalls eine Mannschaftsstube und hatte Schießscharten. Der Fachwerkboden über der Straße wies offenbar nur Magazinräume auf und besaß wohl Bodenklappen, um hereindrängende Belagerer von oben her zu bekämpfen. Das nicht sehr steile Satteldach war mit Ziegeln gedeckt. Es ist möglich, dass dieses Vortor beim Brand von 1635 ebenfalls gelitten hat und dass erst danach das Obergeschoss in Fachwerk wiederhergestellt wurde, während es vorher, etwa wie in Neubrandenburg, vollständig massiv gewesen war. Solange dies Vortor stand, hing in seiner Durchfahrt das Amtszeichen des Schulzen von Werder und Wiek, eine Keule.

Die alte Fischergemeinde lag auf ihrer Insel außerhalb der Mauern und bildete ein eigenes Dorf vor der Stadt, hatte auch die eigene Rechtsstellung behalten. Nach seinem Amtszeichen, der Keule (dem „Schulzenknüppel"), hieß der Schulze im Volksmund „de Küler", und der Straßenteil, in dem er wohnte, entsprechend „de Küler-Damm", was später in „Kühler Damm" abgeschliffen wurde. Der Kühler Damm ist der letzte Abschnitt der Ihnastraße vor dem Werder, also zwischen der Ihnabrücke und der Tümpelbrücke. Die Straßenbezeichnung hat sich nicht bis in die Gegenwart erhalten. Die Keule war als Schulzenabzeichen nicht etwa eine Waffe sondern ursprünglich ein Hilfsmittel zum Entziffern der Geheimbriefe der Regierung. Der Brief wurde auf einen langen Pergamentstreifen geschrieben, der um einen Stab von bestimmter Dicke gewickelt war. Wickelte der Schreiber dann den beschriebenen Streifen ab, so war er nicht mehr lesbar, weil immer nur ganz kurze Zeilenabschnitte zu erkennen waren. Der Unterbeamte aber, der Schulze, besaß einen Stab von gleicher Stärke. Wenn er da den Streifen wieder aufwickelte, konnte er die Botschaft entziffern. Die ursprüngliche Bedeutung der Keule ist schon lange vergessen gewesen, und wie an vielen anderen Orten soll auch hier im Pyritzer Vortor neben der aufgehängten Keule ein Spruch zu lesen gewesen sein:

Wer seinen Kindern gibt das Brot

und leidet im Alter selber Not,

den schlagt mit dieser Keule tot.

Das Vortor an der Pyritzer Straße ist im 19. Jahrhundert entfernt worden, aber das Mauertor, das Pyritzer Tor, steht noch. Es ist seit der Renovierung von 1899 das schönste Tor der Stadt. Es dauerte gar nicht lange, bis die neuen Festungswerke ihre Bewährungsprobe bestehen sollten. 1432 rückten die Hussiten auf ihrem Feldzug auch vor Stargard. Da wurden die Tore geschlossen und Mauern und Wiekhäuser, Tore und Türme mit bewaffneten Bürgern besetzt. Die Hussiten hatten keinen guten Ruf, und Stargard machte sich auf eine Belagerung gefasst. Doch die räuberischen Horden versuchten nicht, die feste Stadt zu berennen und zogen nach einiger Zeit der Plünderung und Brandschatzung weiter.

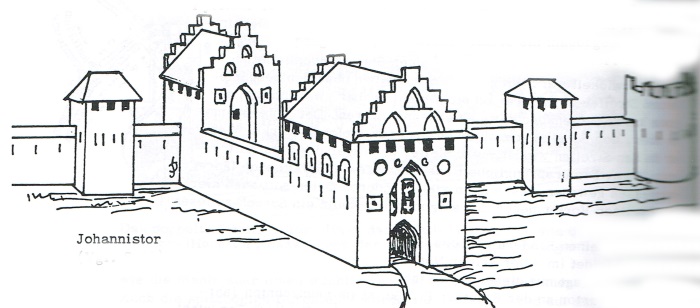

Das war ein ernstes Warnsignal! Die Mauer war ja durchaus noch nicht in dem Zustand, in welchem sie die Stadt gern gehabt hätte. Nach drei Jahren begann der Ausbau des Johannistores. Auch hierher kam ein doppeltes Tor. Schon das Vortor wurde sehr stark und geräumig angelegt. Die Torwölbung dieses Vortores steht noch heute. Sie bildet jetzt einen ein wenig gebogenen Tunnel, der in seiner ganzen Länge eine Eselsrücken-Wölbung aufweist. Darüber eine starke Wache und ein Arsenal von Waffen und Geräten und für Vorräte. Später sind diese mehrstöckigen Räumlichkeiten für einige Jahrzehnte als Zucht- und Spinnhaus, also als städtische Strafanstalt, benutzt worden.

Im Schutze dieses wehrhaften Vortores wurde dann das alte hölzerne Mauertor entfernt. Das neue, das an seiner Stelle gebaut wurde, sah dem Pyritzer Tor sehr ähnlich. Auch hier lagen zwei Wachstuben übereinander über der Durchfahrt zwischen Treppengiebeln, und wieder führte ein mauergeschützter Zwinger zum Vortor. Die außergewöhnliche Stärke und Größe dieses Befestigungswerkes war an dieser Nordwestecke der Stadt notwendig, denn es hatte die Aufgabe, Stargard gegen Überraschungen von Stettin her zu sichern. Eine weitere, erhebliche Verstärkung erfuhr das Johannistor später durch die Erdarbeiten Piccolominis im Dreißigjährigen Krieg.

Mitten in der Stadt, in der Nähe der Gabelung der Ihna in Außenarm und Stadtarm, wurde ein Zeughaus gebaut, ein geräumiges Haus für militärische Zwecke, ein Magazin. Das Gebäude wurde 16,5 Meter lang und 12,5 Meter breit. Die Ziegelmauern zeigen außer den Reihen von Rüstlöchern einen neuen Schmuck, ein großmaschiges Rautenmuster aus farbig glasierten Steinen, die bündig mit der Außenwand vermauert wurden. Als einziger herkömmlicher Zierrat wurden an der Südseite zwei abgeputzte Kreisblenden angebracht. Die wenigen Fenster hatten rundbogige Abschlüsse, die breite Einfahrt einen Korbbogen. Ursprünglich war das Zeughaus zweigeschossig gewesen, aber bald wurden sechskantige Pfeiler aufgemauert und flache Kreuzgewölbe eingezogen. Nun war es eine große Halle zur Aufnahme von Waffen und Großgerät der militärischen Ausrüstung. Auch dies Gebäude wurde eines Tages als Gefängnis benutzt.

Die gewaltige Aufrüstung der pommerschen Mittelstadt stellte eine Vorsichtsmaßnahme

dar, die die wirtschaftliche Blüte sichern sollte. Der Wohlstand dauerte weiter an, und manches

Kunstwerk wurde, ohne viel Aufhebens daraus zu machen, in den Häusern wohlhabender Bürger

aufgestellt. Eines dieser Meisterwerke mittelalterlicher Kunstfertigkeit, ein sehr großer

gotischer Eichenschrank, stand zuletzt in der Marienkirche hinter dem Hochaltar. Er war mehr

als zwei Meter hoch und mit sehr reicher Kassettierung und geschnitzten Randleisten verziert, deren

Durchbrüche mit farbigem

Pergament vielfach hinterlegt waren. Dieser Schrank soll der älteste gotische Schrank

in Deutschland gewesen sein. Wahrscheinlich hatte ihn ein Kaufmann, der ein Liebhaber solcher

Möbel war, von einer seiner Reisen mitgebracht. Zuletzt wurde der Schrank zum Verwahren der Altardecken,

Antependien und liturgischen Behänge verwendet.

Um an das Schlüsselloch, das sich in der siebenten Kassette befindet, herankommen zu können,

musste man sich erheblich aufrecken. Für kleine Personen war der Schrank zu riesig. Er wurde gegen

Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Front Stargard immer näher rückte, als besondere Kostbarkeit

zusammen mit anderen Wertgegenständen in das Schloss Vehlingsdorf am Woothschwiensee ausgelagert

und ist dort verschollen.

1428 gehörte Stargard zum Besitztum der Wolgaster, Linie. In

einer Erbauseinandersetzung war die Grenze nicht nach wirtschaftlichen oder geographischen

Gesichtspunkten, sondern nach unpersönlichen Rentabilitätsberechnungen festgelegt

worden. Verständlicherweise hatten sich die Stargarder nicht um die Zuteilung zu der weit

entfernt an der Peene liegenden neuen Hauptstadt ihres Fürsten bemüht, war doch der

Schutz des Herzogs, wenn überhaupt, so doch in Stettin weitaus näher und wirksamer.

Jetzt aber konnte sich der lange aufgestaute Neid und Ärger, der in Stettin so groß war

wie in Stargard, ungehindert Luft machen. Beide Städte waren damals etwa gleich groß und

traten allenthalben als Rivalen auf. Jetzt aber konnte der Landesherr nicht mehr schlichtend eingreifen.

Bald war der äußere Anlass zum handfesten Streit auf dem gemeinsamen Schifffahrtsweg über

die Oder vom Zaun gebrochen.

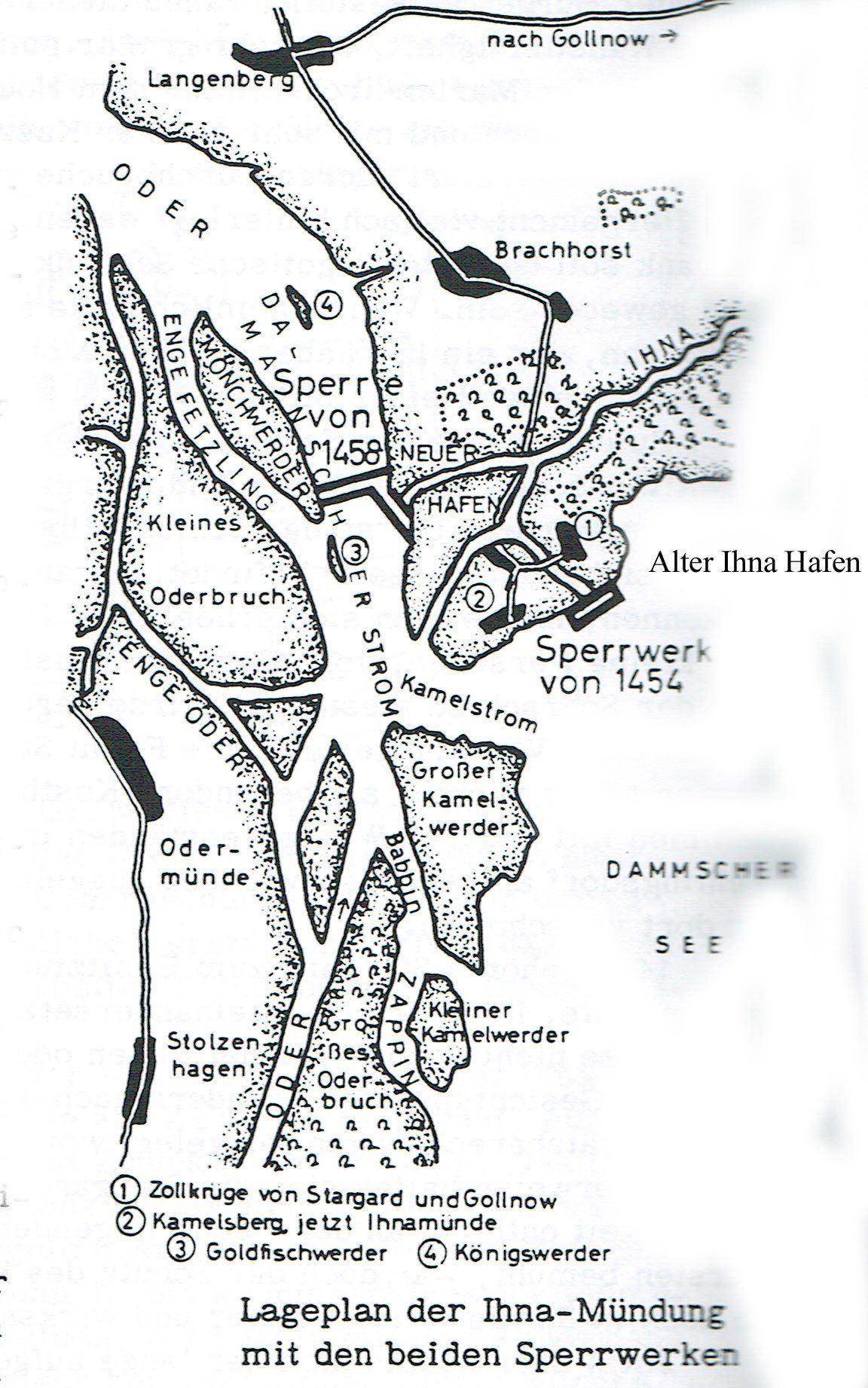

Der Herzog von Stettin hatte den Stargardern seinerzeit die Ihna bis zur Mündung geschenkt

und ihnen auch Zollfreiheit bis zum Meer zugestanden. Jetzt gehörte Stargard aber zu Wolgast,

infolgedessen glaubten sich die Stettiner

im Recht, wenn sie von den Nachbarn Zoll für die Durchfahrt durch den Damansch, einen zu

Stettin gehörigen breiten Oderarm, verlangten. Die Stargarder sahen das nicht ein, hatte

ihnen doch gerade der Herr von Stettin das Privileg zugestanden, und darum dürften sich die

Stettiner auch nicht darüber hinwegsetzen. Selbstverständlich zahlten sie keinen

Zoll, und der Streit war da.

Eines Tages, als die Stargarder Koggen und Sniggen außer Sicht waren und in dem Umschlagplatz „Kamelsberg" an

der Ihnamündung die schönste Ruhe herrschte, kamen die Stettiner mit flinken Kähnen

herbei, legten eine große Kette von Ufer zu Ufer quer durch die Ihnamündung und sperrten so

den Fluss. Still und heimlich, wie sie gekommen waren, verschwanden sie wieder. Als nun die Stargardischen

Schiffe von der Fahrt zurückkamen und in die Ihna einlaufen wollten, wurde die Stettiner Kette

entdeckt. Wutschnaubend wurde sie entfernt und Klage beim Stettiner Herzog erhoben. Der entschied

zu Stargard's Gunsten, und die Stargarder hängten zwei Stücke der zerhackten Kette an ihrer

Marktmeisterei als Hohn- und Siegeszeichen auf. Das war Öl ins Feuer für den Stettiner Groll!

Ein paar Jahre hielten sie sich mühsam zurück, aber 1454 konnten sie sich nicht mehr bezähmen

und brachten kurzerhand einige Stargarder Getreidekähne, die die Oder passierten und keinen

Zoll zahlen wollten, auf, führten sie nach Stettin und verrammelten den Damansch mit einer Reihe

kräftiger

Pfähle.

Jetzt war der Krieg da. Stettin wurde für Stargard zu Feindesland und umgekehrt auch. Ein solenner

Kleinkrieg begann. Der ging sieben Jahre hin und her zu beiderseitigem Schaden, und der Ärger

wurde immer größer. Schließlich war es dem Stettiner Herzog zu bunt. Otto III. wandte

sich an seinen Vetter in Wolgast und

tauschte das Stargarder Land gegen ein anderes Gebiet ein. Nun war im Handumdrehen der Streit durch

ein Machtwort des Fürsten beendet. Stargard war wieder ein Teil von Pommern-Stettin und

hatte somit Zollfreiheit bis zum Meer. Innerlich schäumten die Stettiner, aber sie mussten

klein beigeben.

Dieser Siebenjährige Zollkrieg zwischen den Nachbarstädten erscheint uns heute lachhaft,

denn beide gehören doch zu Pommern. Aber sie sind erst durch die modernen Verkehrsverhältnisse

auf eine Halbstundenentfernung zusammengerückt. Im Mittelalter betrug die Wegstrecke immerhin

eine Tagesreise durch Moor, Heide und gefahrvollen Wald, und die Hanse hatte den Bürgerstolz

so hoch gezüchtet,

dass sich die Städte durchaus nicht immer geneigt zeigten, die Anordnungen ihrer Landesherren zu

befolgen. Obendrein war durch die Kleinstaaterei, die überall im Gefolge der Landesteilungen

eingerissen war, ein Zollchaos ohnegleichen entstanden.

Die Kriegsursache hatte nämlich auch eine Kehrseite.

Es ist sicher, dass Stettiner Kaufleute, die zu Wagen mit ihren Waren über die Stargarder

Brücken

nach Hinterpommern und Danzig fahren wollten, an der Rasenbank an der Stettiner Straße, Stargard's

Zollstelle, ihrerseits Abgaben entrichten mussten, denn Stargard gehörte zu Pommern-Wolgast,

war also für die Stettiner „Zollausland". Und die Stargarder Zollstelle befand sich

nicht nur bei den genannten Rasenbänken, sondern auch mitten in der Stargarder Stadtforst bei Ihnazoll.

Dort stand der Schlagbaum beim Zollhaus noch während meiner Schülerzeit, und noch dann wurde

ein Brückenzoll erhoben.

So betrachtet, erscheint der Ärger der Stettiner über den privilegierten zollfreien Schiffsverkehr

Stargard's über „ihre" Oder einigermaßen verständlich, und die Lösung,

die Otto III. fand, war die einzig vernünftige, denn sie beseitigte mit einem Schlage auch die Zollpflicht

der Stettiner auf Stargarder Gebiet.

Höchstwahrscheinlich hat sich der Krieg sogar für Stettin nachteiliger als für Stargard

ausgewirkt, denn Stargard's hauptsächliche Handelswege liefen nach Süden, Osten und Norden.

Hinterpommern war Stargard's Markt, und die Stadt beherrschte wirtschaftlich den ganzen Raum östlich

des Madüsees und des Dammschen Sees. Die Schiffahrt war für sie nur das Ventil, durch das die Überschüsse

im Großen nach dem Westen ausgeführt und die eingehandelten Waren, etwa Lüneburger Salz

und Genter Tuch, preiswert und ziemlich gefahrlos nach Hause gebracht wurden.

So war Stargard für die Stettiner durchaus kein angenehmer Nachbar. Und als Stargard gar alle

Stettiner Waren besteuern durfte, da saß der Rivale geradezu wie der Korken auf der Flasche

vor dem östlichen

Absatzgebiet. Die Ohnmacht, daran etwas ändern zu können, das Zusehenmüssen, wie

der Nachbar das Geschäft machte, die Unfähigkeit, selbst Zoll zu erheben und die Stargarder

bei ihrem Seehandel zu schröpfen, haben sicher die Nerven der Stettiner Kaufherrn und des Rats

stark verschlissen. So war der Rücktausch des Landes Stargard auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit

für Stettin.

zurück zum Inhaltsverzeichnis