Gefangenenlager Stalag II D

Ich hatte nie Birken gesehen

Dieser Bericht ist aus der Perspektive eines privilegierten Gefangenen geschrieben und gleichzeitig ein Lob auf Stargard. Viele Gefangene haben den Aufenthalt im Lager nicht überlebt, siehe den anderen Artikel über das Gefangenenlager hier.

Johannes Weidenheim

Stargarder Jahresblatt 2007

Wenn man in einem Dorf der jugoslawischen Batschka zur Welt gekommen ist, darf man bei den Pommern bestimmt mildernde Umstände dafür erwarten, dass man mit dreiundzwanzig Jahren noch nicht wusste, wo Stargard liegt. Ich weiß es erst seit dem 28. April 1941 - ich glaube es war ein Montag, so gegen zwei Uhr morgens und empfindlich kalt. Der Zug hielt, eine schrille Unteroffizierspfeife riss uns aus einem Zustand, den wir damals Schlaf nannten, wir wurden herauskommandiert, so an die 3000 Mann, immer je 70 bis 80 aus einem Viehwaggon und als wir dann auf dem verdunkelten Bahnhof den Namen Stargard lasen, wusste wir „Jugoslawen" allesamt nicht, wo wir waren. Später erfuhren wir, dass Stettin in der Nähe war, und daran orientierten wir uns ein wenig. Die Fahrt von Slawonisch Brod an der Sawe über Regensburg, Leipzig und Berlin hatte acht Tage gedauert und mir genug Gelegenheit gegeben, darüber nachzudenken, wie es möglich war, dass man als Deutscher in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten konnte. Aber das ist ein Kapitel für sich - ich will hier ja von Stargard erzählen.

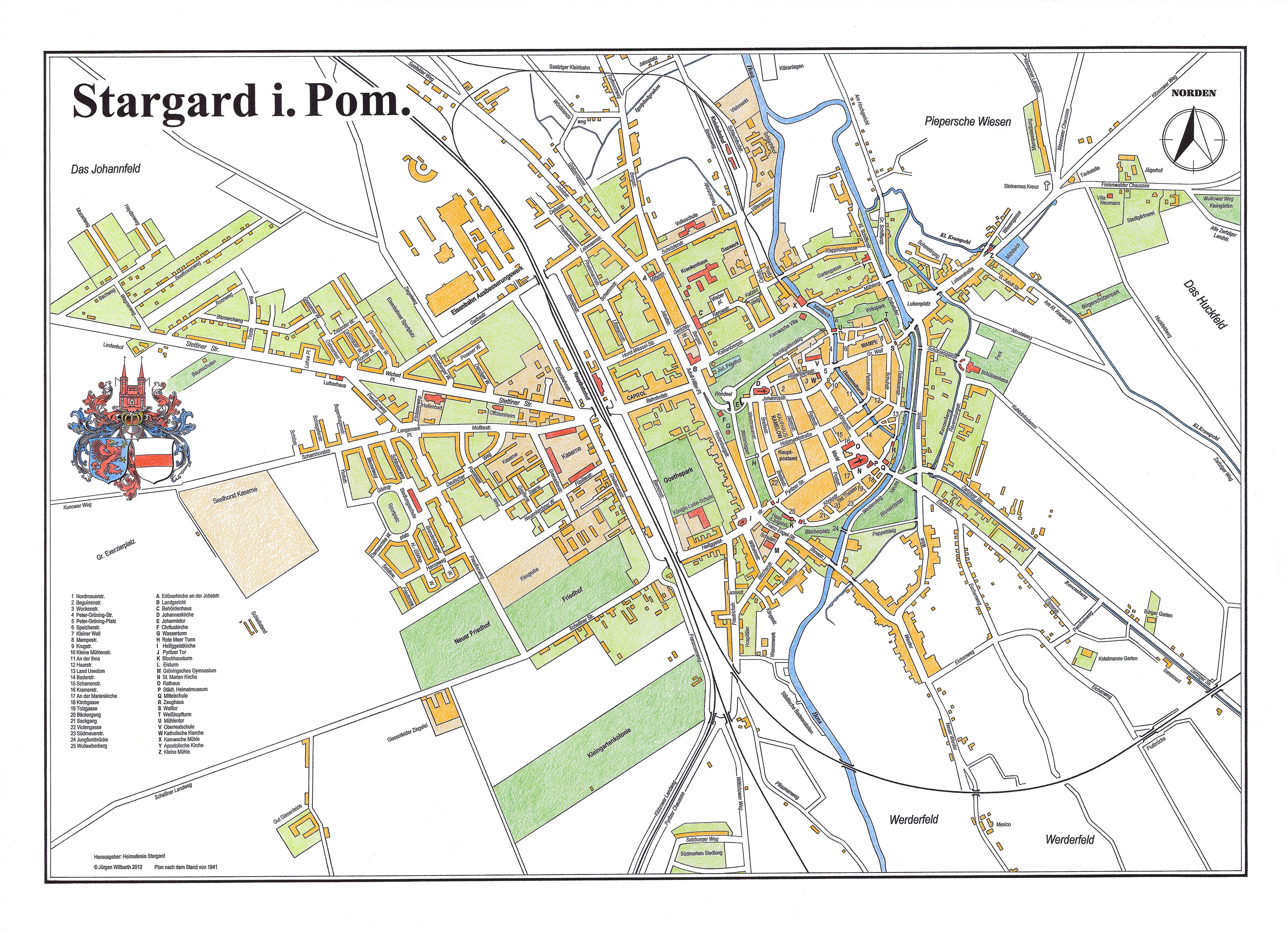

Stadtplan 1941, Zeichnung Jürgen Willbarth

Das Stammlager befand sich dort, wo das Wappen eingezeichnet ist.

Wir schlurften durch ausgestorbene nächtliche Straßen, in denen es nach Sauberkeit roch und nach althergebrachter Ordnung. Ich weiß noch, ich wunderte mich, dass kein Mensch das Fenster aufmachte, um zu sehen, was da los sei. Später merkte ich, dass die Stargarder solche traurigen Umzüge längst gewohnt waren.

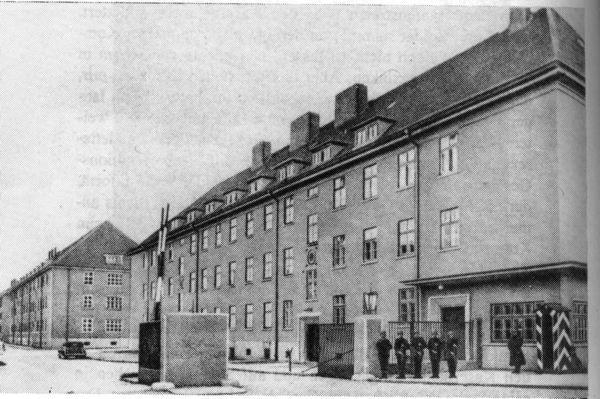

Vorerst bestand Stargard für uns nur aus dem Barackenlager am Rande der Stadt und der Kommandantur, die sich nicht weit davon in einer grossen Kaserne befand, deren Namen ich vergessen habe. Der Kommandant, ein Oberst Henke, war ein honetter und gerechter älterer Herr; er bemühte sich, uns 36 Volksdeutschen aus Jugoslawien das Leben zu erleichtern. So kam es, dass mein Freund Stefan und ich in der Kommandantur arbeiten durften; der Weg dorthin - vielleicht 400 Meter - führte über eine wohlerhaltene schwarze Chaussee mit schönen Bäumen, und bevor wir in die Kaserne einzogen, sahen wir im Hintergrund ein Zipfelchen von der Stadt - nicht viel, ein paar Häuser, ein paar Frauen - mit denen wir nicht reden durften - und ein paar flachshaarige Kinder, die zuweilen in einiger Entfernung dastanden und uns zusahen. Abends und an Sonntagen spazierten die Menschen am Lager vorbei und verloren sich hinter den vielen Birken. Ich hatte nie zuvor Birken gesehen und ich liebte sie vom ersten Augenblick an.

Seelhorst Kaserne nahe dem Stammlager

Zwei Namen fallen mir noch ein, die ich unbedingt nennen muss: der Feldwebel Graf, ein Schuhmachermeister aus Stargard und der Unteroffizier Neumann aus Stettin waren gute Menschen, sie steckten uns heimlich Brot und Zigaretten zu und wenn kein Offizier in der Nähe war, plauderten sie mit uns. Besonders der Feldwebel Graf strahlte so etwas wie zivile Friedlichkeit aus, er war ein stiller Mann, der den ganzen Tag Zigaretten rauchte, eines seiner Augen stand ein wenig schief, er trug sehr propere selbstgemachte Stiefel und pendelte immer auf seinem Fahrrad zwischen dem Lager und seiner Wohnung hin und her. Es ging ihm überhaupt nicht in den Kopf, wie wir als Deutsche in diese Lage hatten kommen können und wir mussten ihm von unseren Siedlungen zwischen Donau und Theiß erzählen.

Der pommersche Frühling war damals nicht sehr lieblich, wir armen Südländer froren wie die Schneider. Am 7. Mai schneite es sogar - so etwas hatten wir noch nie gesehen. Aber die Birken grünten wunderbar und eines Tages durften wir hingehen und sie aus der Nähe sehen. Oberst Henke hatte angeordnet, dass wir 36 deutschen Gefangenen jeden Sonntagnachmittag spazierengeführt werden sollten. Das begeisterte uns - und war uns doch auch wieder unangenehm, weil die anderen Gefangenen, die Polen, Franzosen und Serben, sehnsüchtig und neidisch hinter uns dreinschauten.

Es ging kreuz und quer durch die Landschaft, an Höfen und frisch geöffneten Mieten vorbei - aus denen es nach Kartoffeln und angegorenen Schnitzeln roch, über schöne Feldwege, die von dunkelgrünen Saaten eingefasst waren und immer wieder unter leuchtenden Birken dahin. Wir wurden an den Madüsee geführt - und wenn es die Seen und Birken nicht gegeben hätte, wäre ich mir vorgekommen wie daheim im Ungarischen Tiefland. Aber gerade, weil es die Seen und die Birken gab, begann ich diese Landschaft der Weite jäh zu lieben und ich liebe sie heute noch. Pommern und die Lüneburger Heide - in der ich später lebte -, das sind die beiden deutschen Landschaften, an denen mein Herz hängt.

Aber ich wollte doch von Stargard erzählen. Seit wir damals nachts durch die Straßen dieser stillen, sauberen Stadt gekrochen waren, stach mich immer wieder das Verlangen, sie einmal bei Tage zu sehen. Aber das war für den Gefangenen Nummer 21 068 fast unmöglich. Es musste schon etwas Besonderes passieren. Und das passierte auch. Ein polnischer Offizier lag in einem Stargarder Krankenhaus im Sterben und da es zu der Zeit in Stalag II D zufällig nicht einen einzigen Polen gab, sollten ein paar Jugoslawen ihm zum letztenmal die Hand drücken (man machte damals in Deutschland ohnehin wenig Unterschied zwischen den Slawen - das waren alle „Polacken").

Ich hörte zufällig davon, meldete mich sofort und wurde mitgenommen. Als wir hinkamen, war der Pole schon tot. Das bedeutete für uns, dass wir noch einmal in die Stadt durften, am anderen Tage zum Begräbnis. Es war das erschütternste seiner Art in meinem bisherigen Leben. Kein Mensch war da - nur vier jugoslawische Kriegsgefangene - darunter Stefan und ich -, der Pfarrer und der Totengräber. Erschüttert durch den Eindruck der Vereinsamung, die einen in der letzten Stunde umgeben kann, aber auch erschütternd durch den Trost, dass in entscheidenden Stunden alle Vorurteile und Schranken fallen: denn von den vier Jugoslawen, die dem Toten an Stelle von Polen den letzten Gruß der Heimat darbringen sollten, waren zwei Deutsche und zwei Kroaten und der Pfarrer, der den katholischen Toten ernst und würdig bestattete, war evangelisch.

Später kam ich noch öfter nach Stargard und das hatte folgende kurze Geschichte: Stefan und ich arbeiteten auf der Kommandantur unter der Oberaufsicht eines siebzigjährigen Oberleutnants namens Wolf (er soll der älteste Oberleutnant der Wehrmacht gewesen sein, und ich hoffe er war kein Stargarder). Dieser Wolf hatte nicht die gelindeste Ahnung davon, dass auch außerhalb Deutschlands deutsche Menschen lebten und spionierte höchst persönlich hinter uns her, um herauszukriegen, ob wir nur aus Opportunismus oder aus „anderen Gründen" deutsch miteinander sprachen.

Bei einem solchen Versuch ertappten wir ihn und ich wurde ausfällig. Das hatte zur Folge, dass ich ab sofort die Kommandantur nicht mehr betreten durfte, fortan musste ich im Lager bleiben, wo ein Unteroffizier Seidel - oder Seydel - sich meiner besonders annahm: er ließ mich Latrinen ausheben und dergleichen mehr. Aber der Feldwebel Graf war schließlich auch noch da und über diesen erreichte ich, dass ich jeden Freitag in die Stadt gehen durfte, um für die Lagerhunde - die verdammt scharf waren - Fleisch zu holen. Zum Glück wohnte der Pferdeschlächter, bei dem ich das Hundefleisch holte, am anderen Ende der Stadt. So bekam ich Stargard zu sehen. Ich durfte an keiner Stelle stehen bleiben und deshalb weiß ich keinen Straßennamen mehr und auch sonst wenig Einzelheiten. Ich erinnere mich an die Ihna, an alte Tore, an das Amtsgericht und Park mit Wasser davor, an alte Kirchen und an eine Geschäftsstraße im Innern, die mich immer wieder an die Strasse „Am Sande" in Lüneburg erinnert.

Ich bewahrte in mir das Bild einer ruhigen Beamtenstadt, in der damals noch jeder Stein auf dem anderen stand und erst seit Stargard habe ich einen Blick für die Backsteingotik, die einem Menschen aus dem Süden wenig Eindruck macht.

Im Lager gab es einmal - ich glaube, auch wieder freitags - zum Abendbrot pro Mann ein kleines rundes „Soldiner Käschen" und als wir nachher entlassen wurden, fuhren wir auf dem Wege nach Küstrin an Soldin vorbei, ich sah nur den kleinen, stillen Bahnhof, aber ich schmecke das berühmte „Soldiner Käschen" noch heute auf der Zunge und die verlorene Zeit in Stalag II D wird mir aufgewogen durch das Erlebnis einer Landschaft, die ich als „Balkanese" sonst wohl nie zu sehen bekommen hätte, - eine Landschaft, in der damals noch, mitten im Kriege, tiefer Frieden war.

zurück zum Inhaltsverzeichnis